Masalah Perekonomian di Indonesia

Masalah – Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Diantara banyak masalah yang menimpa Indonesia, salah satunya terdapat masalah yang sangat penting dan belum terselesaikan hingga saat ini yaitu masalah Pengangguran. Berikut sedikit penjelasannya :

PENGANGGURAN

Pengangguran akan lebih banyak memberikan dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi suatu Negara. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar – benar poduktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecendrungan masalah – masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Pengertian pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Jenis – jenis pengangguran :

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi :

a. Pengangguran terselubung, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b. Setengah menganggur, adalah tenaga keja yang tidak bekerja secara optimal karma tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c. Pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan penyebab terjadinya :

a. Pengangguran Friksionil, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.

b. Pengangguran structural, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.

c. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seringkali pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

d. Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi akonomi. Sehingga ini mirip dengan pengangguran structural, hanya pada pengangguran jenis ini, kejadiannya adalah lebih meluas dan menyeluruh.

e. Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian.

f. Pengangguan konjungtural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik – turunnya) kehidupan perekonomian / siklus ekonomi.

Penyebab terjadinya pengangguran :

a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja

b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang

c. Kebutuhan jumlah dan jenis terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

d. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.

e. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja angkatan daerah tidak seimbang.

Dampak – Dampak Pengangguran :

Terhadap Perekonomian Suatu Negara :

a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapinya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).

b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang.

c. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi akibatnya tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

Terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat

a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

b. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik

Di Indonesia sendiri walaupun pemerintah mengatakan angka pengangguran sudah berkurang sekian persen, tetapi tetap saja pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran ini, kaena pemerintah serta masyaakat menyadai sekali bahwa pengangguran akan memiliki dampak negative yang lebih besar. Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, sedang, dan akan dilakukan diantaranya adalah :

a. Yang paling mendasar adalah dengan mengatasi masalah kependudukan yakni dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu munculnya pengangguran di masa mendatang, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kegiatan produksi.

b. Dengan tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran, baik itu pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran dari sektor investasi swasta guna mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak.

c. Di pihak lain dengan memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yan lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat – pusat pelatihan kerja, serta dengan memberi kemudahan bagi pengelolaan sekolah – sekolah kejuruan. Harapannya agar kemampuan tenaga kerja Indonesia menjadi lebih siap dalam menyambut tantangan dunia kerja.

d. Usaha lainnya adalah dengan mencoba membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah – daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan ekonominya. Sehingga proses pemerataan kesempatan kerja menjadi lebih terjamin keberhasilannya, selain mengurangi konsentrasi tenaga kerja di pulau Jawa.

e. Tidak lupa di sektor luar negeri, mulai digalakannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, meskipun untuk langkah terakhir ini masih memerlukan usaha yang lebih keras dari semua pihak, agar kepentingan dan nasib pekerja yang bekerja di luar negeri lebih baik.

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang lain.

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii) ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Analisis singkat atas kondisi ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini:

1. Iklim investasi.

Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar).

Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 miliar (1997).

Menurut hemat penulis realisasi FDI ke Indonesia akan dapat lebih meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisi infrastruktur, dan masalah birokrasi yang bertele-tele.

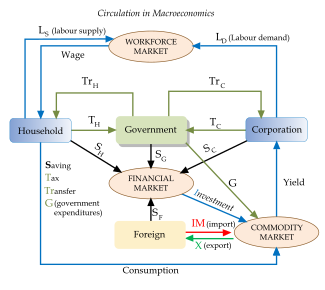

2. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan

Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu (i) Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir. (ii) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu. (iii) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. (iv) Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk mengendalikan inflasi, khususnya core inflation sejak BI rate diterapkan pada tahun 2005. Namun inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga energi dan terganggunya masalah distribusi terutama akibat naiknya harga gas, premium, solar, dan makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini tingkat inflasi cukup tinggi yaitu untuk Januari-Agustus 2008 tercatat 9,4 persen, dan inflasi Agustus 2007-Agustus 2008 mencapai 11,85 persen.

Menghadap hal ini BI melakukan antisipasi dengan menaikan BI rate pada bulan-bulan terakhir sampai September 2008, dan saat ini BI rate sudah mencapai 9,25%. Tingginya BI rate ini memang diharapkan dapat menekan angka inflasi namun disisi lain akan berpengaruh terhadap sektor riil karena kenaikan BI rate berakibat terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman di bank-bank komersial.

3. Ketahanan energi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Walau saat ini menurun pada kisaran US$ 106, bahkan hari ini tanggal 10 September 2008 harga minyak telah turun dibawah US$ 100 (detik.com). Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu bahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemua negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul kendala program ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawit mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, produsen kelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakan sebagai bio energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan untuk ekspor. Beberapa pengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panas bumi) yang cadangannya sangat berlimpah di Indonesia (terbesar di dunia) karena biaya investasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini akan di offset oleh turunnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan energi dari minyak ke geothermal.

4. Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian

Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negatif (negative externalities) terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.

5. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan (i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. (ii) Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. (iii) Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan (i) Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. (ii) Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan (i) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. (ii) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. (iii) Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM. (iv) Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan (i) Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. (ii) Menyusun kebijakan di bidang UMKM.

6. Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.

Sebagai anggota penting ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Beberapa langkah ke depan adalah (i) Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas (ii) Komitmen AEC untuk Arus Jasa

Secara Bebas (iii) Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas (iv) Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas (v) Komitmen AEC untuk Arus Tenaga

Kerja Terampil Secara Bebas (vi) Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (vii) Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif (viii) Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

7. Infrastruktur.

Sebagaimana disinggung di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.

8. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.

Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Kala itu program transmigrasi berjalan dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasi berjalan lumayan. Paska krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau sudah hampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengatur datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat dengan daerah menyangkut masalah transmigrasi ini

Sumber: goggle